El retórico pincel del mandarín

Un servidor no tendría que estar aquí, y no porque, al igual que Groucho Marx, tampoco yo ingresaría en un instituto que admitiera tipos de mi especie. No, el caso es que estudié psiquiatría, materia que bien poco tiene que ver con la pintura china o, al menos, eso creía yo. Tengo que reconocer que estoy algo chalado, no demasiado, permitidme que me juzgue con cierta benevolencia, pero no soy uno de esos narcisistas que acuden a la Facultad de Medicina para conocerse mejor, ¡como si valiera la pena!

No, la verdad es que me animaba un fuerte impulso de legítima defensa. Creo que los demás tipos con que tienes que tratar en la vida, a menudo, son todavía peores.

En fin, que acabé la carrera por pura cabezonería, pero le perdí el respeto a esos charlatanes que te sacan el dinero en el diván, barajando conceptos casi tan gratuitos como los de los horóscopos del periodicucho con que, ritualmente, perdemos el tiempo cada mañana. Bueno, gracias a la psiquiatría, me empeñé en aprender alemán, por gusto de leer a Schopenhauer y a Freud sin intermediarios; ya sabéis eso tan socorrido de “traduttore, traditore”, y es que, para enfrentarse a una tesis doctoral que ya amenaza llamándose “La cuádruple raíz del principio de razón suficiente”, conviene eliminar obstáculos. ¡Qué hermoso título el de ese otro libro suyo, “El mundo como voluntad y representación”!

En cambio, mi inglés sigue siendo bastante insuficiente. Resulta chocante lo de asociar bastante con insuficiente.

Total, que, sin doctorarme, en vez de conseguirme una consulta en la seguridad social, olvidé mi interés por desentrañar a mis vecinos y, como nunca se me dio bien lo del dibujo, me puse a estudiar Historia del Arte para apreciar las mejores creaciones del genio de nuestros semejantes. Y qué es el genio sino cierta locura bastante incierta. En fin, que soy médico; pero no, doctor. Bueno, sí soy doctor, pero en “El viento circular que retorna influencias en la pintura china”. Así tituló mi pedantería la tesis doctoral.

Esta disciplina, no me explico por qué la llaman así, resultó bastante menos seria y mucho más leve y divertida que la Medicina.

Con el afán de rigor que me agobia, para mi tesina, me empeñé en aclarar cierto misterio que, a caballo entre los siglos XIX y XX, envolvió a nuestros impresionistas Eliseo Meifrén, Aureliano Beruete y Joaquín Sorolla. ¿No os habéis dado cuenta de ese período de unos seis meses en que casi desaparecen del mapa los tres a la vez? No os preocupéis, no es una incapacidad de vuestra atención. Casi nadie lo notó, porque se inauguró exposiciones de sus cuadros… ¿Pero en dónde estaban ellos mientras tanto?

No me refiero a sus conocidos viajes a Estados Unidos, Italia o Francia, no. En torno al cambio de siglo, tenemos entre seis meses y un año en que no podemos acreditar con certeza su presencia. La del bueno de Beruete, sí, que ya me entretuve yo indagando. Sin embargo, de Meifrén y Sorolla, documentalmente hablando, ni rastro.

¿Se eclipsaron juntos o por separado?

Tengo que reconocer que me obsesioné con esa desapercibida laguna en las biografías de estos excelentes paisajistas y llegué a rastrear, desde las inscripciones desaparecidas de misteriosas estancias -hojas enteras arrancadas de los libros de registro- en cierto sanatorio para dementes, en los alrededores de Tarragona, hasta la escasa noticia de un sonoro escándalo de cuernos acallado a navajazos. Pero lo cierto es que no conseguí llegar a nada concluyente y, en cambio, me tropecé abruptamente con la incomprensión de reivindicativos descendientes, y comenzaba a aburrirme de algo que, en realidad, más tenía que ver con el afán de satisfacción de originalidad de mi ego que con el arte propiamente dicho.

Entonces, superé el desánimo ilusionándome con la preparación de lo que constituiría mi tesis doctoral: el estudio de la pintura china.

Ya sabéis que la pintura es un medio de expresión o, si lo preferís, un idioma mediante el que nos comunicamos. Básicamente, se trata de un pacto: acordamos con nuestros interlocutores la atribución de un determinado significado a cada signo, cada gesto, cada sonido… Dependiendo de lo que digamos y de cómo nos manifestemos, el resultado puede alcanzar la categoría de obra de arte. Pero ése es ya el proceloso mar de la estética.

Como por arte de magia, con sólo nombrarlas, le conferimos un sentido a las cosas y nos arrogamos un derecho sobre ellas. Principalmente, el de la propiedad. No digamos ya, cuando les estampamos un sello con nuestro nombre. Lo que originó oleadas de ex-libris deliciosos.

El mundo nos asombra con su variedad de medios de expresión y con la singularidad de millones de voces individuales en miles de idiomas concertados y en constante renovación o decadencia.

Educados como estamos en las convenciones del arte occidental, lo primero que nos llama la atención de la pintura china es esa curiosa alianza de una ejecución para la que nos sobrevienen calificativos tan fáciles como infantil o primitiva y una intencionalidad que intuimos mucho más sofisticada y compleja.

La primera de las seis reglas de la pintura china exige la resonancia de los alientos que dotan de vida y movimiento a las figuras y también al paisaje. La segunda, el método estructural en el manejo del pincel. La tercera, la fidelidad al objeto al representar las formas. La cuarta, la adecuación con los géneros al aplicar el color. La quinta, la disposición conveniente en la composición. Y la sexta, la transmisión del saber acumulado mediante la copia.

También en la pintura occidental, lo primordial es que las figuras alienten, en movimiento y en reposo. Se adquiere la destreza en el empleo del pincel y se pinta del natural. Se estudia el color y la distribución de masas más convenientes para cada cuadro. Y se ejercita la copia de los mejores cuadros de los grandes maestros de cada época.

Pero la práctica de reglas tan semejantes nos depara la grata sorpresa de soluciones notoriamente divergentes.

En mi último viaje a China, publicada ya mi tesis, me interesé por la pintura más refinada, la de los letrados, aquellos mandarines que, para no colaborar con el gobernante de turno, si les repugnaba su política, renunciaban al beneficio de su cargo de altísimos funcionarios, como gobernadores de provincia o administradores, y se retiraban al campo, en donde vivían de su fortuna y cosechas y se divertían practicando un arte exquisito, que comprendía, en un mismo papel o soporte de seda, sus poemas y comentarios, hermosamente caligrafiados, y sus representaciones de paisajes, flores, personas y otros animales, que nunca vendían. En cambio, coleccionaban las obras de otros artistas.

Esta casta privilegiada desapareció con la revolución de 1911 que destronara al último emperador de la dinastía Qin, y los comunistas abominaron de ella, claro, pero toleraron que perviviera como motivo recurrente en la pintura. Algo así como cuando en España erradiquemos la monarquía, cuya etimología nos induce a eliminar de raíz, y sigamos barajando reyes en los naipes y contando chistes de borbones.

Lo que yo deseaba era estudiar cómo se empeñaron aquellos eruditos en mantener un arte exclusivo que les distinguiera tanto de los pintores académicos como de los comerciales y artesanos.

Descubrí que su secreto estaba en los pinceles. Aplicaron en sus cuadros la técnica y las filigranas que caracterizan su inimitable caligrafía de virtuosos. Y, con tales alardes, contribuyeron enormemente a la modernización de la pintura china.

En la Academia de Pintura del Pueblo de la capital del país, que ya es paradoja lo de conciliar pueblo y capital, incluso en esa aldea perpleja y desmesurada que es Pekín, pude comprobar que se imparte casi todas las tendencias. Los académicos estudian y copian los diversos estilos del pasado, desde los maestros Tang hasta los Ming. Otros artistas prefieren la pintura comercial y algunos compiten en extravagancia con los excéntricos de otros tiempos.

Pero lo más extraordinario es que, con motivo de cierta singular manifestación pictórica, mis amigos del Museo de Shanghai me invitaron a visitar la finca de uno de aquellos letrados, mimetizada entre la maraña vegetal que propicia un sinuoso afluente del Yang-tse-kiang.

Por el camino, me informaron de que allí, unos cien años antes, recibió nuestro mandarín a dos artistas extranjeros, españoles precisamente, que deseaban conocer sus espléndidas colecciones de pintura antigua, y, para la ocasión, invitó a otros pintores chinos a fin de que compartieran la inusitada experiencia. Al mismo tiempo, los forasteros podrían comparar las diferentes maneras de abordar una composición.

El rústico palacete se encontraba en perfectas condiciones, como si su antiguo dueño acabara de abandonarlo precipitadamente para sustraerse a la justiciera acción de las mesnadas de Mao Zedong, quien, casualmente, además de la poesía, cultivaba el arte de la caligrafía tradicional de los mandarines. Después, me enteré de que en aquellos dorados pabellones vive cierto privilegiado miembro del partido, que tiene que cederlos provisionalmente para la celebración pictórica anual.

Numerosos quioscos de rojas tejas emergían como hongos en los parajes más bellos de la finca y en ellos nos alojamos con cierta magnificencia oriental. A mí me acomodaron junto a una cascada arrebatadora y, todavía no se ponía el sol, cuando ya estábamos cenando en la cubierta de un junco que flotaba en el lago caprichosamente. Entre delicias de arroz cantonés con setas y bambú, me explicaron que, cada año, se conmemoraba el remoto e improvisado concilio de los pintores chinos y españoles. El que más destacaba en la Escuela de Pintura del Pueblo en cada especialidad, tenía el honor de representar al artista que, cien años antes, compartiera la hermosa experiencia con los extranjeros, escenificándola de nuevo con la vana pretensión de sustraerla al olvido.

Yo era el único extranjero, pero me llamaron la atención dos chinos que lucían un decimonónico atuendo portugués.

Madrugamos para sorprender la fatiga de la niebla entre los albaricoqueros y los lichis del jardín, y las cumbres nos saludaban, avergonzadas de su bostezo. De ordinario, no soy tan cursi, pero es que, eso de habitar el palacio de uno de aquellos legendarios letrados, te impone.

En la biblioteca, inmersos en el infinito paisaje que desplegaban antiquísimos e imponentes rollos, compartimos el té verde con el artista premiado para asumir el papel del pintor académico. Mientras frotaba su barra de tinta china sólida en la piedra para obtener un negro denso y fluido y pasaba revista a sus pinceles, colgados de una especie de tiovivo, nos explicaba que, tal y como su antecesor en tan memorable jornada, se proponía reproducir la vista apaisada que contemplábamos a través de la galería en el minucioso estilo que el maestro Fan Kuan cultivara en el siglo XI, sobre la seda de dos metros por cincuenta centímetros que descansaba sobre la mesa.

Los chinos llamaron “chan” a la rama del budismo mahayana que les llegó desde la India antes de pasársela a los japoneses para que la denominaran “zen”. Comulgando con esa mística de la suprema lucidez y entre sorbitos de té, que en chino, como en portugués y en árabe, se dice “chá”, nuestro académico se embebió de la panorámica hasta sentirse paisaje él mismo. En términos psiquiátricos, hablaríamos de desrealización. Pero no mezclemos locuras.

El académico empuña el pincel verticalmente y ataca el soporte con trazos veloces, precisos y eficaces. La majestuosidad adusta de las montañas comienza a esbozarse, surgiendo de la niebla de la inconcreción dibujística. Un pincel tan grueso como una escoba, descarga ampliamente el gris matizado de su aguada, en la que las siguientes pinceladas amortiguarán la contundencia del negro que va arrebatando al blanco de la seda el invisible jardín que atesoraba. Impone asistir a la actuación del artista, fanáticamente concentrado en el oficio de su credo, la mirada severa parece ignorar el modelo, ya contenido, gracias a la previa meditación, en todo su ser, que ahora se agita sin cesar, impulsando con el hombro la mano que siembra pinceladas como hachazos junto a la cálida línea de arco dúctil e interminable, en una caligrafía que pretende catalogar el Universo. No se trata de reproducir miméticamente la naturaleza, sino de representarla, valiéndose de los recursos y códigos establecidos por el maestro de la dinastía Song un milenio antes, en su afán de aprehender y fijar la verdad y su soplo vital, superponiendo infinitas capas de grises degradados para transmitir la atmósfera y envolvernos en la profundidad de la escena. Se trata de una realidad discursiva; reinventada.

Dejamos al académico, que precisará de todas las horas soleadas del día para acabar su cuadro, y seguimos al artista que logró el honor de desempeñar el papel del pintor artesano, que se acomoda en el exterior para plasmar el canto de un pájaro entre los flexibles bambúes de hojas agitadas por la brisa. Con trazos largamente repetidos, que no reflejan la realidad sino que la “escriben” y la suplantan a modo de pictogramas con un significado convenido, simboliza la rectitud, la sencillez y la bondad, el desapego de las miserias del mundo. Te impresiona como cuando ves a nuestras artesanas decorando sus cerámicas de Totana o Talavera con un friso floral en el que despliegan una habilidad circense, de tan ensayadas como tienen las mismas hojas con su media docena de estereotipados trazos.

Uno de los chinos vestidos a la portuguesa, planta su caballete de campaña al otro lado del río y comienza a pintar al óleo el portón de entrada a la finca, con la tapia superada por la vegetación. Embadurna caprichosamente el lienzo con los dedos, como si ya supiera lo que pretende. Me informan que es un excelente estudiante que se destaca en la asignatura de pintura occidental y se le premia permitiéndole que represente a uno de los españoles. ¿Eran españoles o portugueses? Tengo que averiguarlo. Me intriga esta curiosidad. Estoy entre chinos cultos, que conocen nuestra historia; no creo que nos confundan, y Macao queda cerca, muy cerca, en este país descomunal.

Otro estudiante asume con malicioso agrado el papel del pintor excéntrico que asistió al encuentro que tanto diera que hablar un siglo antes en aquel remoto y privilegiado rincón al sur del Yang-tse-kiang. Su Renshan, rebelde, pintor y loco. Mediocre artista, en mi opinión, pero decidido, iluminado quizás. Ciertos pintores armonizaban la ostentación de una vida estrafalaria con la práctica desinhibida de su arte, sin someterse a las reglas y cultivando un cierto descuido y hasta el feísmo. En aquellos tiempos, algunas personas simulaban estar locas para que se les consintiera impunemente las barbaridades antigubernamentales que proferían en público. También recurrían a semejante simulacro algunos letrados deseosos de abandonar el funcionariado. Su Renshan no logró superar los exigentes exámenes de mandarín y, en cambio, parece ser que estaba realmente loco. Su biografía consentiría bastante más que la demencia. Sin medios para ganarse la vida, cometía todo tipo de excentricidades, como pasarse la noche cabalgando su tejado para pintar el curso de la luna o vagabundear por los alrededores, visitando a su mujer un solo día de año en año y negándose a conocerla bíblicamente, que no es precisamente como lo dirían los seguidores de Confucio. Su propio padre lo envió a la cárcel. ¿Para beneficiarse a su nuera? ¿Acusando al artista de entenderse con su madre? Más original y atractiva es la versión que nos habla de un poderoso mandarín que ofrecía al padre de nuestro personaje un precio elevadísimo por un cuadro de su hijo y éste se negaba a pintarlo, ofendiendo al acaudalado gobernante, y el padre habría enviado a su hijo al calabozo para evitar una venganza más terrible todavía. Aseguran que murió encerrado o escapando de la reclusión. Se ignora cuándo, en torno a 1849. La historia que conmemoramos tuvo lugar medio siglo más tarde y la tradición lugareña quiere que Su Renshan abandonara momentáneamente su retiro, su escondite de muerto viviente, en la cumbre más alta del paraje, para departir con los extranjeros. Ignoramos si nuestro excéntrico, como pretende el jovenzuelo estudiante que asume su identidad, se autorretrataría, octogenario entonces, encaramado en un árbol mientras un mono garabatea las montañas circundantes en su cuadro. De todos modos, este chico pinta mejor que aquel loco.

El otro estudiante chino, travestido de español con ropas portuguesas, cruza el río sobre el arco frágil que implica a ambas orillas y desanda el camino que trajo a Su Renshan de su recóndito refugio, para emplazar su caballete a la vista de la cumbre del loco. En no más de una hora, el óleo esparce brumas por el lienzo, que nos permiten entrever la entera perfección de la semicircunferencia del último puente que conduce a un jinete y a su criado hacia la cabaña que cobijara al eremita. Al pie, la mar de acuosos azules remansados en el vasto cañón que conforma al Yang-tse-kiang, hacedor y prisionero. En la lejanía, otros cíclopes monolíticos amenazan con desprenderse de la Tierra para despeñar la verticalidad de sus dardos en la sima celeste de Moyano.

Los mandarines despreciaban a los pintores comerciales porque vendían sus cuadros para ganarse la vida y porque carecían de la erudición que abruma de símbolos y significados sobreentendidos cada obra. Qi Bai Shi fue un campesino bien dotado para el arte y sus contemporáneos se disputaban sus creaciones. Una ingenuidad desacomplejada y decidida le permitió revolucionar la pintura de su tiempo, acordando el gusto de los Qin por la obra abocetada, sugerida, con la ejecución rápida mediante trazos de refinamiento caligráfico, proponiendo composiciones siempre sorpresivas y equilibradas.

Qi Bai Shi, que vivió entre 1864 y 1957, tendría unos treinta o treinta y cinco años cuando el pintor letrado lo invitó a pasar aquella jornada con los artistas extranjeros y chinos. Tengo que averiguar en qué año tuvo lugar exactamente. Ahora, un estudiante veinteañero nos evoca su intervención en tan recordada oportunidad. Junto al pintor del cañón del río Amarillo, observa respetuosamente su trabajo y juguetea con los animalitos que pregonan la larga primavera de un Sur afortunado. Por fin, despliega sobre la hierba un rollo pingado de papel de unos sesenta centímetros por dos metros y, pronto, lo puebla el impresionista estallido de sus colores de briznas, tallos floridos e increíbles saltamontes; todo, sintetizado en su mínima expresión formal y con el mayor dinamismo; algo así como si escribiera apresuradamente pero con gran elegancia.

El estudiante más divertido tiene que esforzarse para reprimir su conmovedora jovialidad en su pretensión de encarnar el papel presuntamente revestido de dignidad del mandarín, del anfitrión que antaño propiciara el feliz encuentro de artistas. Para ello, además de con la ropa de época, enmascara su juventud con ralos y disparatados bigotes y barba. Nuestro solemne letrado, mientras extiende su rollo de seda de tres metros sobre una mesita portátil, contempla el paisaje inabarcable que nos envuelve y lo somete a “Las Enseñanzas de la Pintura del Jardín del tamaño de un Grano de Mostaza”, esa obra enciclopédica que, desde el siglo XVII, aspira a acumular toda la experiencia de los pintores clásicos y que yo estudié en su versión francesa, ya que mi conocimiento del chino apenas alcanza para alentar mi pedantería.

La autoridad de nuestro letrado no se conforma con cartografiar la caprichosa orografía que propicia la avalancha del Yang-tse-kiang. La autogénesis taoísta pretende que cada cosa se produce por sí misma, aunque siempre en relación con todo lo demás, y propugna la inacción, ya que el ideal consiste en dejar que el trazo nazca espontáneamente; no, como consecuencia del esfuerzo, ni del gesto, ni de la intención, sino de la ansiedad, del mero deseo. Como yo no sigo los principios del Dao De-Jing, puedo aseguraros que, si su cuadro pasó del caos al cosmos, es decir, de lo invisible indeterminado a lo visible momentáneamente preciso, es porque el estudiante que suplantaba al mandarín tomó prestadas de la naturaleza sus más audaces metáforas y las plasmó en el cuadro con maestría, conduciendo, penetrando, girando y variando el trazo de su pincel para recrear el imponente escenario: Las gargantas abiertas por el río, los farallones recubiertos de vegetación que parecen islas verticales ancladas en el paisaje, las infinitas cascadas, las montañas lejanas que dejan transparentar el frío clamor de las estrellas de una noche convocada desde esta temprana mañana, las aldeas encaramadas en cada ladera, las velas de los juncos y sampanes de los pescadores contagiando su blanca alegría en el azul del inagotable fluir.

Concluye la riquísima jornada en alegre cónclave para examinar los cuadros de todos los artistas, que los firman, los marcan con su sello rojo y reciben en los márgenes la contundente caligrafía de algunos de sus compañeros, alabando con primorosos versos los hallazgos plásticos e interpretando las alegorías que entraña cada tema. Al profano podría parecerle que van a estropear las obras añadiendo semejantes textos, pero, a la vista del resultado, tienes que convenir que la composición no queda realmente equilibrada hasta que se compensa el motivo con el bloque o bloques de filigranas rotuladas y convenientemente dispuestos.

Entonces, me llevé la gran sorpresa al ver cómo los estudiantes disfrazados a la portuguesa firmaban sus lienzos con las grafías precisas para que pronunciemos los sonidos Mei Fen y Soro Ya, respectivamente. Ante mis ansiosas preguntas, y entre risitas mientras cenábamos, mis amigos chinos prometieron ayudarme a documentar debidamente la presencia de Eliseo Meifrén y Joaquín Sorolla en aquella reunión de artistas. El pudor impide a los chinos utilizar el nombre de pila más allá del ámbito familiar.

Desenlace circular que, necesariamente, me obliga a reconsiderar la utilidad de mis estudios sobre la locura.

Y la psiquiatría, que permite deslindar personalidades, consiente al autor desentenderse del títere prestado por el artificio literario, con el que os habló hasta este momento, para despedirse sin intermediarios.

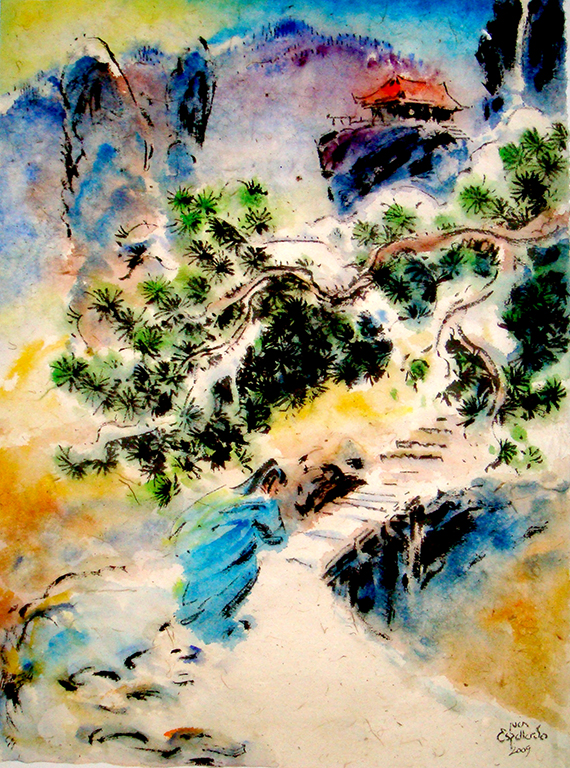

Es un placer compartir con vosotros este cuento chino para agradecer a mi padre que me enviara a Francia a practicar el idioma, porque tuve la fortuna de vivir en casa de su amigo, el doctor Jean Metton, cuya memoria me enorgullece evocar, ya que, desde 1964, cuando mi infancia languidecía, me regaló su llana amistad, su generosa enseñanza, sus inigualables acuarelas y el descubrimiento iniciático de la pintura china.

Juan Espallardo

(Conferencia inaugural del curso 2006-2007, publicada en un cuaderno por el IES GOYA, de Molina de Segura)